Kannst du keinen Namen geben…

…musst du einen Code draufkleben. Die klassische biologische Namensgebung könnte bald durch DNA-Codes ergänzt werden

Das Gänseblümchen war früher unter dem Namen Bellis scapo nudo unifloro bekannt, was soviel heißt wie „die einblütige Schöne mit dem nackten Stiel“. (Bildquelle:© alexmenk/ wikimedia.org/ CC BY-SA 3.0)

Die Erkenntnisse aus Evolutionstheorie und Genomforschung haben in der Vergangenheit das System der Namensgebung von Organismen auf den Kopf gestellt. Heute bildet ein Großteil der lateinischen Namen von Gattungen, Familien etc. tatsächlich auch ihre Verwandtschaftsbeziehungen ab. Doch diese Art der Klassifikation sagt nichts über den Grad der genetischen Ähnlichkeit von Organismen aus. Dieses Problem wird in der Wissenschaft schon länger diskutiert. Eine Gruppe von Forschern schlägt nun ein System von Genom Codes aus Buchstaben und Zahlen vor, die unabhängig von künstlichen Verwandtschaftsbezeichnungen aussagen können, wie ähnlich sich Organismen auf genetischer Ebene sind.

Seit über 250 Jahren orientieren sich Biologen bei der Benennung neu entdeckter Arten an den Regeln des schwedischen Naturforschers Carl von Linné. Dieser hatte 1753 vorgeschlagen, Arten mit einem lateinischen Doppelnamen auszustatten. An erster Stelle steht großgeschrieben der Gattungsname, der eine Art in ihre unmittelbare Verwandtschaft, die Gattung, einordnet. Darauf folgt der sogenannte Artname, ein Eigenschaftswort, das im Idealfall die Besonderheit der Art hervorhebt. Diese Regeln, binäre Nomenklatur genannt, gelten für alle Organismen, seien es Tiere, Pilze, Bakterien oder Pflanzen. Unser Gänseblümchen heißt z.B. mit lateinischem Namen Bellis perennis, was so viel heißt wie „die ausdauernde Schöne“. Bellis ist also die Gattung der „Schönen“, die noch ca. 15 weitere Arten enthält. Vor 1753 lautete der botanische Name unseres Gänseblümchens Bellis scapo nudo unifloro, „die einblütige Schöne mit dem nackten Stiel“. Und dieser Name ist noch harmlos! Viele botanische Bezeichnungen waren wahre Bandwürmer, da sie die Beschreibung der Pflanze gleich mit beinhalteten. Die Arzneipflanze Salbei wurde beispielsweise als Salvia foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus acutis bezeichnet. Linné machte daraus Salvia officinalis. Der eine oder andere Naturforscher des 18. Jahrhunderts war ihm sicher heimlich dankbar dafür, dass man sich solche Wortungetüme nicht mehr merken musste.

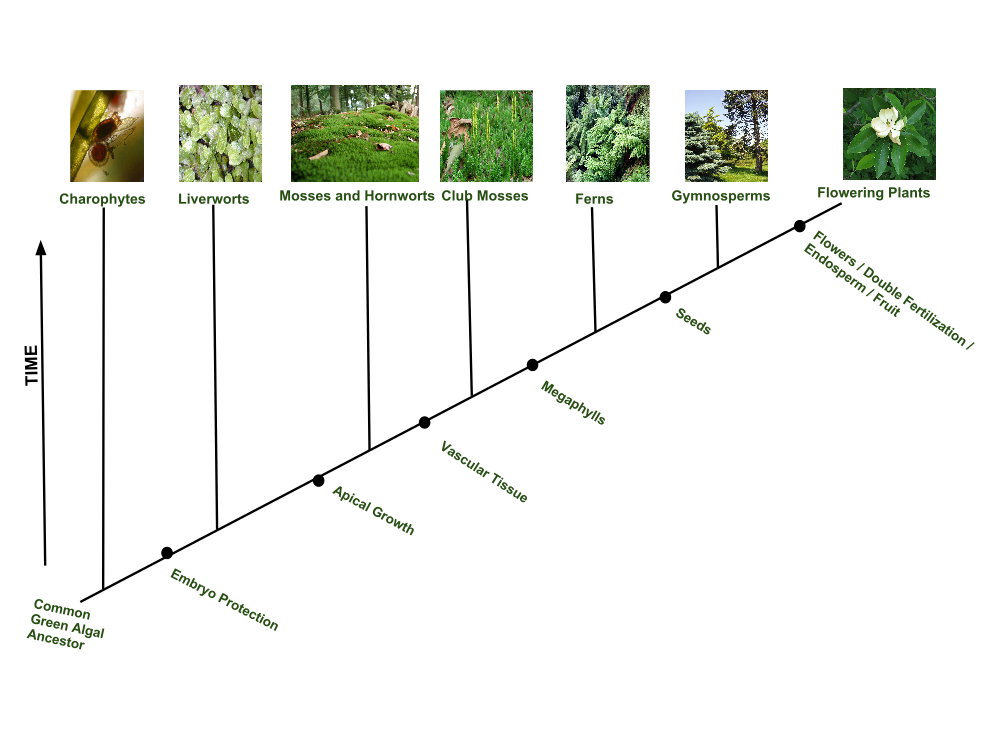

Die moderne phylogenetische Klassifikation der Landpflanzen spiegelt ihre Evolutionsgeschichte wider.

Bildquelle: © Laurenprue216/ wikimedia.org/ CC BY-SA 3.0

Ordnung muss sein!

Nach und nach wurde das System der Benennung von Lebewesen weiter ausgebaut und ein Kodex etabliert, wobei Mikrobiologen und Zoologen andere Regeln befolgen als Botaniker. Oberhalb der Gattung stehen in aufsteigender Reihe Familien, Ordnungen, Klassen, Abteilungen und Reiche. Soweit, so aufgeräumt. Doch die Biologie ist die Wissenschaft der Lebewesen und diesen sind künstliche Ordnung, Schubladen und Regeln herzlich egal. Denn – was ist überhaupt eine Art? Laut biologischem Artkonzept grenzen sich Arten dadurch voneinander ab, dass sie keine gemeinsamen fruchtbaren Nachkommen hervorbringen können. Das klingt theoretisch eindeutig, ist es praktisch aber häufig nicht. Die Biodiversitätsforschung und die Evolutionsbiologie kommen ständig an die Grenzen, die diese letztlich künstliche Einteilung von Arten mit sich bringt. Trotzdem braucht die Wissenschaft verlässliche Bezeichnungen für ihre Forschungsobjekte. Um dies zu gewährleisten, gibt es eine eigene Forschungsdisziplin, die Systematik. Sie hat sich der genauen, reproduzierbaren und verlässlichen Identifikation, Benennung und Einteilung von Lebewesen verschrieben. Das klingt langweilig und bürokratisch, ist aber die essentielle Grundlage für jegliche biologische Forschung.

Die Entwicklung einer natürlichen Klassifikation

Seit Darwins Formulierung der Evolutionstheorie wurde der Ruf immer lauter, dass die Benennung und Einteilung der Lebewesen auch ihre tatsächlichen Verwandtschaftsverhältnisse widerspiegeln sollte. Denn es steckten häufig Arten, die nicht direkt miteinander verwandt waren in einer Gruppe, während die nächsten Verwandten in ganz andere Gruppen eingeteilt wurden. Man begann also mit dem Umbau des Systems, was durch die Erkenntnisse der Genomforschung sehr erleichtert wurde. Dabei wurde definiert, dass alle Nachkommen eines bestimmten Vorfahren in einer gemeinsamen Gruppe stecken. Linnés binäre Nomenklatur wurde beibehalten, trotzdem änderten sich die Namen vieler Arten, manche Gattungen und Familien wurden abgeschafft. In der Botanik ist man mit dem Umbau bereits sehr weit gekommen, denn das Genom der Chloroplasten ist für Verwandtschaftsanalysen sehr gut geeignet. Heute bildet die Klassifikation der Pflanzen weitgehend ihre Evolutionsgeschichte ab, die häufig als Stammbaum dargestellt wird.

Die Grenzen der phylogenetischen Klassifikation

Diese sogenannte phylogenetische Klassifikation hat jedoch ihre eigenen Haken. Sie beruht auf einem künstlichen Artkonzept, das nichts über die tatsächliche genetische Ähnlichkeit von Individuen z.B. innerhalb einer Art aussagt. Stattdessen verlässt sie sich auf äußerliche Merkmale und einige wenige genetische Markergene. Doch auch wenn die Individuen einer Art gleich aussehen, können sie genetisch sehr verschieden sein. Sind die genetischen Unterschiede extrem, spricht man von kryptischen Arten, d.h. Arten, die man optisch nicht unterscheiden kann, sehr wohl aber genetisch. Die genetische Diversität einer Art hängt unter anderem mit ihrem Alter zusammen. Evolutionsgeschichtlich alte Arten sind in der Regel genetisch vielfältiger als solche, die erst vor kurzer Zeit entstanden sind. Trotzdem gibt es in dem bisherigen Klassifikationssystem keine einheitlichen Kategorien unterhalb der Art, auch wenn man von Varietäten, Unterarten, Formen, Sorten oder Stämmen spricht. Einzelne Individuen, auch Isolate genannt, tauchen in dieser Nomenklatur ebenfalls nicht auf. Ein weiteres Problem dieser Klassifizierung ist, dass sie sich ändern kann, wenn beispielsweise neue Arten dazukommen. Das stiftet Verwirrung und kann bei neu auftretenden Krankheitserregern sogar gefährlich werden. Nur wenn alle Wissenschaftler die gleiche Bezeichnung verwenden, können die gewonnen Erkenntnisse kombiniert und zu neuen Behandlungsstrategien weiterentwickelt werden. Gerade in der heute stark globalisierten Welt ist ein einheitliches und abgestimmtes Vorgehen wichtig.

Seit über 250 Jahren orientieren sich Biologen bei der Benennung neu entdeckter Arten an den Regeln des schwedischen Naturforschers Carl von Linné.

Bildquelle: Carl von Linné, Portrait von Alexander Roslin (1775) / wikimedia.org; gemeinfrei

Sind Codes der nächste Schritt?

Aufgrund dieser Probleme diskutiert man schon länger darüber, ob nicht ein Codesystem eingeführt werden sollte, das die genetische Ähnlichkeit von Individuen unabhängig von ihrer systematischen Rangstufe widergibt. Kürzlich wurde nun ein konkreter Vorschlag publiziert, wie so ein Code für genetische Ähnlichkeit aussehen könnte. Grundgedanke dabei ist, das jedem sequenzierten Individuum (also nicht nur der Art!), sei es Virus, Tier, Pflanze oder Pilz, ein Code zugeordnet wird, der seine genetische Ähnlichkeit zu allen verwandten, also genetisch vergleichbaren Organismen widergibt. Durch neue Sequenziermethoden rückt die Sequenzierung als Standardlabormethode von allem und jedem in greifbare Nähe. Die magische Grenze von 1.000 US Dollar für die Resequenzierungen eines menschlichen Genoms wurde kürzlich erreicht und die Entwicklungen gehen weiter.

In der Praxis würde das so ablaufen: Hat man ein Individuum sequenziert, geht es erst einmal darum, den nächsten bereits sequenzierten Verwandten zu finden, der bereits einen Code trägt. Da kann ein Individuum der gleichen Art sein, kann aber auch ein entfernt verwandtes Individuum sein. Dann vergleicht man die beiden Genome und gibt schließlich dem neu sequenzierten Organismus einen Code, der direkt den Grad der genetischen Ähnlichkeit zum Vergleichsorganismus ausdrückt.

Dem Code sind zumindest theoretisch keine Grenzen gesetzt

Der vorgeschlagene Code besteht aus 24 einzelnen, mit den Buchstaben A – X bezeichneten Positionen, denen jeweils eine Zahl zugeordnet wird. Die Positionen folgen eine Hierarchie der Ähnlichkeit. Die erste Position A steht für eine genetische Ähnlichkeit von lediglich 60 %, die letzte Position X für eine genetische Ähnlichkeit von 99,9999 %. Haben nun zwei Individuen an Position A die gleiche Zahl stehen, an den folgenden Positionen aber unterschiedliche Zahlen, bedeutet das also, dass sie auf Genomebene zu 60 % identisch sind. Sind die Zahlen z.B. der ersten sechs Positionen identisch, bedeutet dass, dass die Genome zu 95 % identisch sind. Auf diese Weise ist es möglich, jedem sequenzierten Lebewesen auch unterhalb der Art eine ganz konkrete Bezeichnung aus Buchstaben und Zahlen zu geben. Da es unendlich viele Zahlen gibt, sind dem Code zumindest theoretisch keine Grenzen gesetzt.

Ein Beispiel: Eine Tanne hat an den ersten vier Positionen den Code 2A7B24C0D, ein Salat den Code 2A7B18C114D. Die beiden Individuen haben also an den ersten beiden Positionen A und B gleiche Zahlen, was bedeutet, dass ihre Genomsequenz zu 70 % identisch ist. Alle Zahlen, die nach der Position B stehen, sind in diesem Fall uninteressant. Nun wird ein zweiter Salat sequenziert, der noch keinen Code hat. Durch Vergleiche stellt man fest, dass sein Genom zu 99,97 % identisch ist mit dem ersten Salat. Ihm werden bis Position T exakt die gleichen Zahlen zugeordnet wie Salat 1, die Zahl an Position U ist anders. Das sieht dann so aus (dargestellt ab Position S): Salat 1 hat den Code 13S5T0U0V0W0X, Salat 2 wird der Code 13S5T1U0V0W0X neu zugewiesen. Die beiden Salate unterscheiden sich an Position U, alle Zahlen, die danach kommen, sind irrelevant.

Die Vorteile eines Codes

Würde jeder neue Code in eine zentrale, weltweit zugängliche Datenbank eingetragen, könnten fortan alle Forscher diese Bezeichnung verwenden. Auch wenn beständig neue Einzelwesen sequenziert werden, würde sich der einmal vergebene Code eines Individuums nicht mehr verändern. Das ist ein großer Vorteil gegenüber der phylogenetischen Klassifikation. Außerdem wäre damit endlich die Möglichkeit gegeben, Gruppen innerhalb einer Art einheitlich zu bezeichnen. Davon würden z.B. die Züchtung, die Medizin oder die Ahnenforschung profitieren. Sorten und Rassen könnten genetisch eindeutig definiert werden, Krankheitserreger könnten aufgrund des Codes sofort als potentiell gefährlich oder ungefährlich erkannt werden.

Auch wenn so ein Code viele Vorteile bringt, ersetzten kann er die bisher verwendete Nomenklatur nicht. Vielmehr sollte er als eine wichtige Ergänzung gesehen werden, die vieles vereinfacht. Ob nun genau der hier beschriebene Code eingeführt wird oder eine andere Art von Kodierung, ist offen. Dennoch liefert der Vorschlag einen wichtigen Beitrag zur gegenwärtigen Diskussion.

Quellen:

- Carl von Linné (1753): Species Plantarum. Tomus I + II.

- Jensen, K.H. et al. (2013): Physical Limits to Leaf Size in Tall Trees. In: Physical Review Letters 110, 018104, (4. Januar 2013), doi: 10.1103/PhysRevLett.110.018104.

Zum Weiterlesen auf Pflanzenforschung:

- Bioinformatik revolutioniert Evolutionsbiologie

- Ultra-Hochdurchsatz-Sequenziermethoden

- Der Tulpenbaum: Ein molekulares Fossil

- Was ist eine Art?

- Wie entstehen Arten?

- Wie moderne Sequenziertechnologien die Pflanzenzüchtung revolutionieren

Zum Weiterlesen:

- Wikipedia: Internationaler Code der Nomenklatur für Algen, Pilze und Pflanzen

- Wikipedia: Liste skurriler wissenschaftlicher Namen aus der Biologie

Titelbild: Das Gänseblümchen war früher unter dem Namen Bellis scapo nudo unifloro bekannt, was soviel heißt wie „die einblütige Schöne mit dem nackten Stiel“. (Bildquelle:© alexmenk/ wikimedia.org/ CC BY-SA 3.0)