Grüne Forschung in allen Schattierungen

© travelguide / fotolia.com

Pflanzenforscher untersuchen wie Pflanzen wachsen, kommunizieren, altern, Energie und lebensnotwendige Nährstoffe speichern und sogar in Wüsten oder Eis überleben können. Erforscht werden diese Fragen nicht allein um Pflanzen besser zu verstehen. Die Erkenntnisse sollen vor allem helfen, die Probleme der modernen Welt zu lösen. Die nachfolgenden Unterkapitel geben einen Überblick über den Facettenreichtum der angewandten Pflanzenforschung in Deutschland.

Seit der Mensch sesshaft wurde, baute er Nutzpflanzen an. Sie ernährten und kleideten ihn und er begann Wildpflanzen gezielt zu „zähmen“. Die Pflanzen mit den schmackhaftesten Früchten den zahlreichsten Samen wurden gezielt gekreuzt und durch Auslese ständig verbessert. Diese erfolgreiche Zuchtstrategie brachte viele der Getreide-, Obst-, und Gemüsesorten auf unserem heutigen Speisezettel hervor. Warum nur bestimmte Elternpflanzen Nachkommen mit den gewünschten Eigenschaften hervorbrachten, blieb für die Menschen jedoch Jahrtausendelang ein Rätsel.

Erst zu Beginn der Neuzeit begann man, die Lebensvorgänge in der Pflanze zu analysieren. Man isolierte erste pflanzliche Inhaltsstoffe, aus denen sich Vermutungen zu Stoffaufnahme und Stoffumwandlungen in Pflanzen ableiten ließen. Die Mikroskopie ermöglichte es schließlich, erstmals wichtige Organe und Pflanzengewebe wie Leitgefäße, durch die die Pflanze Nährstoffe und Wasser transportieren, im Detail zu beschreiben.

Die Erkenntnis, dass die DNA Träger der Erbinformation ist und die Aufklärung der DNA-Struktur Mitte des 20. Jahrhunderts, schuf schließlich die Grundlage für eine völlig neue Pflanzenforschung. Mittlerweile gehört die Isolierung, Neukombination, Vervielfältigung und Analyse von Genen zu den Standardmethoden in der Pflanzenforschung. Die ständige Verbesserung von Sequenzierungsmethoden erlaubte es schließlich, komplette Pflanzengenome zu lesen und Vorhersagen über die Genfunktionen zu machen. Mit der Entschlüsselung der Pflanze Arabidopsis thaliana im Jahre 2000 gelang ein Durchbruch, mit dem für die Pflanzenforscher das Zeitalter der Genomanalysen anbrach.

Nicht zuletzt wegen der rasanten Entwicklung moderner Mess- und Analysetechniken ist die heutige Pflanzenforschung extrem facettenreich geworden. Ökologen, Pflanzenphysiologen, Genomforscher, Biochemiker, Biotechnologen, Züchtungs- und Agrarforscher arbeiten dabei jedoch oft an den gleichen zentralen Fragen zusammen: Welche Bedeutung hat die Pflanze in der Komplexität der Ökosysteme mit all ihren Wechselbeziehungen? Wie reagiert die Pflanze auf ihre Umwelt und passt sich an? Welches Netzwerk steuert die pflanzlichen Prozesse?

Dieses grundlegende Verständnis der Abläufe und Prozesse ist dabei auch Ausgangspunkt für die angewandten Forschungsbereiche, wie der Züchtungsforschung, der Entwicklung einer nachhaltigen Landwirtschaft und dem Erhalt und Schutz der Artenvielfalt.

Ökologie & Biodiversität

© Nojhan/Wikimedia.org/CC BY-SA 3.0

Wer mit wem?

Pflanzen sind die wichtigsten Biomasseproduzenten der Natur und treiben direkt oder indirekt die biochemischen Kreisläufe in allen bestehenden Ökosystemen der Erde an. Die Ökosysteme, in denen Pflanzen wachsen, können sehr vielgestaltig sein, wie etwa das Ökosystem eines Bergsees oder das eines tropischen Regenwaldes.

Ziel der ökologischen Forschung ist es, die Reaktion von Pflanzen auf ihre Umgebung zu verstehen.

Wie passen sich Pflanzen im Laufe der Evolution an ihre Umgebung an und wie kommt es zur Entwicklung spezialisierter Ökotypen? Zur Untersuchung dieser Fragen nutzt die moderne Ökologie- neben den klassischen Methoden, wie Bestimmung von Standortfaktoren und Artenzusammensetzung oder Beschreibungen von Wechselwirkungen- mittlerweile auch molekulare Techniken. Genetische Stammbaumanalysen und Genomvergleiche zeigen, welche Gene im Laufe der Evolution möglicherweise zu den entscheidenden Merkmalsveränderungen geführt haben. Diese Hypothesen lassen sich wiederum genetisch- durch das gezielte Ausschalten dieser Gene- überprüfen.

Ein weiterer Schwerpunkt der ökologischen Forschung sind die Analyse von Beziehungen ganzer Lebensgemeinschaften zu ihrer Umwelt (z.B. Stoffflüsse und -kreisläufe). Diese werden immer komplexer, versucht man beispielsweise das Ökosysteme Erde in seiner Gesamtheit zu verstehen. In die ökologischen Forschung werden daher zunehmend Modellierungsansätze integriert. Mit diesen Meta-Ansätzen können Entwicklungen und Szenarien von Individuen auch auf globaler Ebene mathematisch analysiert und simuliert werden. Diese Modell werden beispielsweise für die Klimaforschung genutzt, um zukünftige Entwicklungen vorhersagen zu können.

Die Kenntnisse über die Beziehungen von Umwelt und Organismen lassen sich auch auf praktische Fragen des Natur- und den Artenschutz (Schutz der Biodiversität) anwenden. Ökologische Gutachten werden beispielsweise hinzugezogen wenn gravierenden Flächennutzungsänderungen geplant sind. Sie bewerten, welche Auswirkungen das jeweilige Vorhaben auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landwirtschaft haben wird. Auch im Bereich Umweltmonitoring hat die Biodiversitätsforschung eine zentrale Rolle. Findet durch den Einsatz von Pestiziden ein Rückgang wichtiger Bestäuber statt? Wie wirkt sich das auf die Erträge der Landwirtschaft aus? Die Biodiversitätsforschung sucht somit auch nach Lösungen, wie sich der Schutz der Artenvielfalt mit den gesteigerten Ansprüchen an die Wirtschaftlichkeit der Flächennutzung miteinander vereinbaren lassen.

Agrarforschung

© Gordon Gross / pixelio.de

Verbesserte Pflanzensorten sind nicht die einzige Voraussetzung für sichere Erträge. Um Nahrungsmittelbedarf für die Weltbevölkerung zu decken, braucht es auch leistungsstarke Anbausysteme. Doch fruchtbarer Ackerboden wird aufgrund der Bevölkerungsentwicklung und der Bodenerosion zunehmend knapper. Waren es 1960 noch 0,5 Hektar landwirtschaftlich nutzbarer Fläche, die jedem Menschen weltweit zur Verfügung standen, sind es jetzt nur noch 0,2 Hektar pro Kopf. Das stellt hohe Anforderungen an die heutige Landwirtschaft: Sie muss den Bedarf an Nahrung und nachwachsenden Ressourcen für eine wachsende Weltbevölkerung decken und darf gleichzeitig Ressourcen und Land nicht weiter verknappen. Stattdessen soll sie die Umwelt schonen und die biologische Vielfalt schützen. Ziel der modernen Agrarfoschung ist es daher, sogenannte „low input“ Systeme zu entwickeln, die mit möglichst wenig Fläche, Wasser und Düngung hohe Erträge liefern.

In Deutschland werden der Großteil der Erzeugnisse mit der konventionellen Landwirtschaftsform produziert. In der konventionellen Landwirtschaft stehen vor allem die Wirtschaftlichkeit und optimierte Erträge im Vordergrund. Kritisiert wird jedoch, dass die hohen Erträge unter anderem durch den Einsatz chemischer Düngemittel und Pestizide erreicht werden, die die Umwelt belasten. Monokulturen liefern zwar hohe Erträge, entziehen dem Boden jedoch jährlich die gleichen Nährstoffe und Mineralien und verschlechtern dauerhaft die Bodenqualität.

Konzept Bio: Die ökologische Landwirtschaft

Aus diesem Grundgedanken entwickelte sich letztendlich die ökologische Landwirtschaft. Das Grundprinzip der ökologischen Landwirtschaft ist es, tiergerecht und qualitativ hochwertig zu wirtschaften. Generell wird dabei auf den Gebrauch von Pestiziden und Kunstdünger verzichtet, um die Umweltbelastung zu minimieren. Um die Fruchtbarkeit der Böden nachhaltig zu erhalten, nutzen ökologische Landwirte die Felderwirtschaft und bauen unterschiedliche Kulturen im Wechsel an. Die ökologische Landwirtschaft macht weltweit allerdings nur einen Bruchteil der landwirtschaftlichen Produktion aus, da die Erträge für viele Kulturpflanzen unter denen der konventionellen Landwirtschaft liegen.

Integrierte Landwirtschaft: Der Mittelweg

Die integrierte Landwirtschaft versucht einen Mittelweg zu finden, um maximale Produktivität mit minimaler Umweltbelastung zu vereinbaren. Es wird nicht vollständig auf den Gebrauch von Pestiziden und chemischen Düngemitteln verzichtet, allerdings werden sie erst eingesetzt, wenn alternative Mittel nicht erfolgreich sind.

Hier ist die Agrarforschung gefragt, um für jede Kulturpflanze ein optimiertes und standortgerechtes Anbausystem zu entwickeln.

Die Modelle der Pflanzenforschung: Auftritt der Pflanzen

© istock.com/pkujiahe

Wer einen Blick in die Labore und Gewächshäuser der wissenschaftlichen Institute wirft, wird dort meistens keine bekannten Kulturpflanzen antreffen. Stattdessen wächst dort ein kleines Kraut aus der Familie der Kreuzblütler: Die Ackerschmalwand Arabidopsis thaliana.

Im Vergleich zu vielen Kulturpflanzen lässt sich das Pflänzchen auch auf kleinstem Raum vergleichsweise leicht kultivieren. Auch das kompakte, kleine Genom der Pflanze macht sie zu einem hervorragendem Modell für genetische Studien. Vorteilhaft für genetische Untersuchungen ist auch, dass Nachkommen schon nach 6-8 Wochen entstehen, so dass die Weitergabe oder der Effekt von genetischen Eigenschaften innerhalb kürzester Zeit überprüft werden kann. Arabidopsis gehörte deshalb auch zu den ersten Pflanzen, die man genetische manipulieren konnte. Mittlerweile existieren hunderte Mutantenlinien, deren Genome alle sequenziert und öffentlich für Pflanzenforscher weltweit zugänglich sind. Durch diese Vorteile ist Arabidopsis weltweit gewissermaßen zur „Fruchtfliege“ der experimentellen Pflanzenforschung geworden. Viele der grundlegende Erkenntnisse zur Evolution der Pflanzen, Reaktionen auf Umwelteinflüsse, Stoffphysiologie, pflanzlichen Entwicklungsprozesse und deren genetische Steuerung stammen aus der Arabidopsis-Forschung.

Gänzlich ersetzen lässt sich die Forschung an Kulturpflanzen mit Arabidopsis als Studienobjekt allerdings nicht. Zudem gibt es auch wichtige, landwirtschaftlich relevante Prozesse, die in Arabidopsis gar nicht vorkommen. Hierzu gehören beispielsweise Wechselwirkungen mit symbiontischen Mykorrhizapilzen oder Pathogenen, die nicht mit Arabidopsis in Verbindung stehen. Auch als Referenzorganismus für einkeimblättrige Pflanzen, zu denen alle wichtigen Getreidearten gehören, eignet sich A. thaliana nicht.

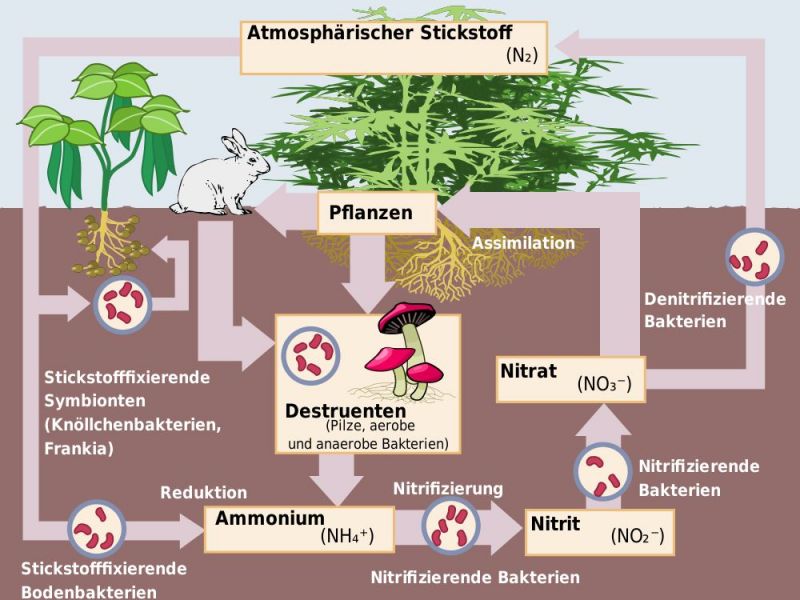

Mittlerweile wurde das Spektrum der Forschungsobjekte daher mit anderen Pflanzenarten erweitert. Zu ihnen zählt beispielsweise die Zwenke (Brachypodium distachyon). Mit einem relativ kompakten und sequenziertem Genom und einer kurzen Generationszeit besitzt sie ähnlich günstige Eigenschaften wie Arabidopsis. Als Repräsentant der Gräser dient sie als Referenzorganismus für alle wichtigen Getreidearten. An dem zu den Leguminosen gehörende Schneckenklee (Medicago truncatula) interessiert Forscher besonders seine Symbiose mit Stickstofffixierenden Knöllchenbakterien. Das Zusammenleben mit solchen Bakterien ermöglicht es vielen Leguminosearten auf besonders nährstoffarmen Böden zu leben.

Für Wissenschaftler besonders interessante Forschungsobjekte sind auch die Früchte der Tomate (Gattung Solanum). Im Laufe des Reifeprozesse entwickeln diese sich von einem photosynthetischen, also energieproduzierendem Organ zu einem Stoffe-importierenden „sink“ Organ. Wie Pflanzen Speicherorgane ausbilden, um diese beispielsweise Stärkereservoir zu nutzen, wird auch in Kartoffelknollen untersucht.

Forschung an Pflanzengenen und -Molekülen

© istock.com/Mark Evans

Während die Ökologen nach Antworten auf die evolutionären Anpassungsfähigkeit von Pflanzen suchen, beschäftigt den Physiologen, wie Pflanzen innerhalb von Sekunden auf Umweltreize reagieren, um zu überleben. Ein ausgeklügeltes System molekularer Mechanismen sorgt dafür, dass Pflanzen Lebensvorgänge wie Photosynthese, Wachstum oder Nährstoffaufnahme an die Bedingungen ihres Standortes rasch anpassen. Diese Regulationsmechanismen von Grund auf zu verstehen, ist Ziel der modernen Pflanzenphysiologie.

Während sich die klassische Pflanzenphysiologie hauptsächlich mit der Beschreibung von Vorgängen in Zellen, Geweben und Organen beschäftigte, liefern die neuen molekulargenetischen und biochemischen Methoden neue Einblicke in die Funktion dieser Prozesse. Zu diesen modernen Analyseverfahren gehören beispielsweise das Erfassen von Genaktivitätsmustern zu einem bestimmten Zeitpunkt (Transkriptomanalysen), Messung von Proteinen und Stoffwechselprodukten. Auch wann und wo sich bestimmte Proteine innerhalb einer Zelle aufhalten, können Wissenschaftler mittels High-Tech Mikroskopie erfassen. Auf diese Weise wird die Stoffaufnahme von Nährstoffen über die Wurzel, wie die Pflanze sie verteilt, nutzt, auf- und abbaut untersucht und wie diese Vorgänge gesteuert werden.

Pflanzen müssen Stress aushalten

Ein für die Pflanzenzucht besonders relevantes Forschungsgebiet ist die Stressphysiologie von Pflanzen. Dazu gehört zum Beispiel die Reaktion von Pflanzen auf wechselnde Angebotsmengen an Nährstoffen wie Stickstoff und Phosphat oder ihre Stressreaktionen auf abiotische Faktoren wie etwa zu hohe oder niedrige Temperaturen oder ein zu hoher Salzgehalt. Mittlerweile ist es gelungen zumindest die grundlegenden biochemischen Prozesse zu verstehen, mit denen Pflanzen auf bestimmte Stressfaktoren und Engpässe bei der Nährstoff- und Wasserversorgung reagieren. Eine der wichtigsten Technik, die Pflanzenforschern diese Aufklärung ermöglichten ist die funktionellen Genetik. Mit Hilfe der funktionellen Genetik können bestimmte Gene ausgeschaltet oder verstärkt werden, um zu untersuchen, welche Aufgaben ein bestimmtes Protein beispielsweise beim Schutz gegen Hitze übernimmt.

Pflanzenbiotechnologie

Die Erforschung von Pflanzengenomen kann auch eingesetzte werden, um Genomabschnitte gezielt mittels Gentechnik zu verändern. Mit Biotechnologischen Methoden ist es beispielsweise möglich, Gene zu übertragen, durch die sich krankheitsresistente, nährstoffangereicherte und klimatolerantere Pflanzensorten schneller zu züchten lassen, wie beispielsweise der Bt-Mais oder den sogenannten Golden Rice. Im Gegensatz dazu brauchen Züchter mit klassischen Zuchtmethoden (Auslese und Weiterzucht) - je nach Pflanzenart - mitunter Jahrzehnte, um eine neue Sorte zu entwickeln.

Das Erzeugen besserer Pflanzensorten durch die biotechnologische Veränderung oder das Einkreuzen einzelner Gene oder Genabschnitte gelingt jedoch nicht immer. Denn die Entschlüsselung vieler Pflanzengenome hat gezeigt, dass landwirtschaftlich interessante Pflanzeneigenschaften nicht immer auf einzelnen „Super-Genen“ liegen. Wuchshöhe, Nährstoffgehalt und Ertrag werden beispielsweise häufig durch ein Zusammenspiel vieler Genorte bestimmt („polygenetic traits“). Dabei können mehrere hundert Gene, in einem komplexen Wechselspiel zueinander stehen und einen Beitrag leisten. Komplexe Genomanalysen, sogenannter Genome Wide Associated Studies (GWAS) sollen helfen, dass Zuchtpotential von Elternpflanzen für polygenetische Eigenschaften schon im Vorfeld vorhersagen zu können. Minimale genetische Variationen werden dabei in den Genomen der Elternpflanzen erfasst, um für jede Pflanzenlinie ein Genomprofil zu erstellen. Anschließend wird untersucht, welche Genomprofile bestimmten positiven Eigenschaften zugeordnet werden können und ein mathematisches Modell trainiert, mit dem sich die besten Eltern identifizieren lassen. Bei der auf GWAS und MAS-basierenden Zucht werden also keine biotechnologischen Methoden angewandt. Die Verfahren sollen die klassischen Zuchtmethoden beschleunigen. Die Entwicklung von GWAS-Modellen findet in Deutschland beispielsweise beim Maisanbau statt, um ertragreicheren Maispflanzen zu züchten.

Präzisionszucht durch Genomforschung

Sind bestimmte nützliche Eigenschaften von Pflanzen auf genetischer Ebene verstanden und die verantwortlichen Gene im Genom kartiert, lässt sich dieses Wissen in der Züchtung gezielt einsetzen. Ein Methodenset, das mittlerweile häufig zum Einsatz kommt, ist die sogenannten Präzisionszucht auch SMART Breeding genannt. Diese Technik beruht auf der sogenannten Marker gestützten Selektion (marker-assisted selection, kurz MAS). Im ersten Schritt werden im Genom die Genabschnitte erfasst, die vorteilhafte Eigenschaften verschlüsseln, wie beispielsweise süßere Früchte. Diese Abschnitt wird anschließend wird das Gen mit DNA-Sonden markiert. Nach der Kreuzung können die Züchter die Jungpflanzen im Labor auf den gesuchten Genabschnitt hin testen. Die Auswahl der Jungpflanzen kann also schon im Labor erfolgen, ohne deren Aufwuchs abwarten zu müssen. Gentechnisch verändert, werden die Gene der Nachwuchspflanzen dabei nicht.

In Deutschland ist Pflanzengenomforschung vor allem mit dem BMBF geförderten Programm GABI verbunden („Genomanalyse im Biologischen System Pflanze“). Gemeinsam mit einer Vielzahl nationaler und internationaler angewandter Pflanzenforschungsprojekten wird das Programm heute unter dem Dach von PLANT 2030 weitergeführt.

Genbanken: Keine Züchtung ohne Gen-Reichtum

Alle unsere modernen, ertragreichen Kulturpflanzen hatten wilde Vorfahren. Aus Wildgräsern der Gattung Aegilops (Bild) züchtete der Mensch über Jahrtausende den heutigen Weizen. © Sten Porse/Wikimedia.org/CC BY-SA 3.0

Je intensiver das Erbgut von Nutzpflanzen erforscht wird, desto deutlicher wird, wie essentiell genetische Vielfalt für die Produktion neuer Sorten und Pflanzenprodukte ist. Alle wichtigen Kulturpflanzen stammen von wilden Verwandten ab. Die modernen Sorten sind jedoch in erster Linie auf hohen Ertrag gezüchtet und daher nicht so widerstandsfähig wie ihre wilden Vorfahren. Um Klimatolerante und Krankheitsresistente Sorten zu entwickeln, greifen Pflanzenzüchter deshalb auf den Genpool von Wildpflanzen zurück, entweder durch Übertragung einzelner Gene oder durch klassisches Einkreuzen.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass alte und wichtige Kulturpflanzen, wie Mais, Reis oder Weizen, weltweit jeweils bis zu 50.000 Sorten und mehr aufweisen. In den letzten 100 Jahren sind jedoch bereits 75 Prozent der weltweit angebauten Pflanzensorten unwiederbringlich verloren gegangen. Zum anderen weil ihre natürlichen Lebensräume zerstört werden, zum anderen weil die Pflanzen nicht weiter genutzt wurden.

In den vergangenen Jahrzehnten wurden daher Maßnahmen unternommen, die pflanzengenetischen Ressourcen der Erde auch für die Zukunft zu erhalten und zu archivieren. Einen wichtigen Beitrag dazu leisten Genbanken, in denen Samen und Pflanzenmuster gelagert werden. Das größte Pflanzen-Vielfaltszentrum in Deutschland ist das Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) in Gatersleben. In der Saatgutbank lagern ca. 151.000 Pflanzenmuster und 2.700 tiefgefrorenen Wild- und Kulturpflanzen, darunter auch wichtige Heilpflanzen, die dort auf ihre genetischen und phänotypischen Merkmale hin untersucht werden. Wissenschaftler aus aller Welt können Samen, Knollen und Pflanzenmaterial bestellen, um diese zu analysieren und für die Züchtung einzusetzen.

Untersucht wird dabei auch die genetische Variabilität.

Phänotypisierung

© istock.com/ThomasVogel

Damit Genomanalysen für die Pflanzenzucht breit eingesetzt werden können, ist die Entwicklung von Erkennungsmethoden notwendig, um die gewünschte Merkmalsausprägung einer Pflanze (Phänotyp) auch schon in jungen Stadien zu erkennen. Einen essentiellen Beitrag dazu soll der Forschungsbereich der Phänotypisierung leisten. „Bei der Phänotypisierung geht es darum, das Wissen über molekularbiologische Prozesse in die Praxis umzusetzen“, erklärt Ulrich Schurr, Leiter des Instituts für Pflanzenwissenschaften im Forschungszentrum Jülich und Koordinator des aktuell gestarteten deutschen Phänotypisierungs-Netzwerkes DPPN. „In der Praxis entsteht die Pflanze ja durch die Interaktion des Genoms, also dem Werkzeugkasten der Pflanze, und der konkreten Umwelt. Der Phänotyp ist also letztendlich was aus der gekoppelten Information von Genotyp und Umwelt entsteht. … Mit nicht-invasiven Methoden können wir sogar Merkmale erfassen, die sich mit der Zeit ändern. Wenn wir dafür jedes Mal, die Pflanze „schlachten“ müssten, um beispielsweise die Biomasse zu messen, ist die Trendschärfe zwischen verschiedenen Merkmalen denkbar schlechter, als wenn ich dynamische Daten zur Verfügung habe“, erklärt Ullrich Schurr.

Zu solchen nicht-invasiven Methoden, die einen detaillierten Blick ins „Innere“ der Pflanze erlauben, gehören Highend-Methoden aus der Medizin wie die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) oder die Magnetresonanztomographie. In anderen Projekten werden mittels Gaschromatografie metabolische Profile erstellt, die auf die spätere Ertragsleistung der Nachkommen schließen lassen.

Aromen und Medikamente: Pflanzen als Chemiker

© istock.com/SednevaAnna

Pflanzen produzieren eine Fülle komplexer, chemischer Verbindungen, um mit ihrer Umgebung zu kommunizieren, sich zu verteidigen oder beispielsweise Bestäuber anzulocken. Mindestens 50. 000 dieser sogenannten sekundären Stoffwechselprodukte existieren im Pflanzenreich. Seit Menschengedenken wurden sie zu medizinischen Zwecken, als Aroma- und Geschmacksstoffe eingesetzt. Mittlerweile hat die Pflanzenforschung viele Wirkstoffe aus Heilpflanzen aufgespürt und charakterisiert: Pektin aus Äpfeln fördert die Verdauung, die Ginkolsäure des Ginkobaumes wirkt gegen Hirnleistungsstörungen und der fieber- und schmerzsenken Wirkstoff aus der Weidenbaumrinde ist als „Aspirin“ bekannt.

Aus Pflanzen extrahieren

Noch immer sind viele Wirkstoffe in Arzneimitteln pflanzlichen Ursprungs. Dabei gelingt es Pflanzen, Substanzen zu produzieren, die der Mensch mit synthetischer Chemie kaum erzeugen kann. Pharmakologen screenen Heilpflanzen daher nach biologisch aktiven „Leitsubstanzen“, die sich anschließend im Labor synthetisch modifizieren lassen. Durch die Abwandlung des chemischen Grundgerüstes lassen sich potentere Therapeutika mit der gewünschten Wirkung entwickeln. Bei der Suche nach neuartigen und biologisch aktiven Verbindungen werden neben der Analytik auch zunehmend Methoden aus der Pflanzenbiochemie, der Zell- und der Molekularbiologie integriert. Pflanzenforscher fasziniert besonders, wie Pflanzen es schaffen, ein derart diverses Arsenal an Stoffen mit einer relativ begrenzten Anzahl an Stoffwechselwegen herzustellen. Die Pflanze nutzt dabei modifizierende Enzymen, um das molekulare Grundgerüst eines Stoffes zu variieren und ihr Stoff-Repertoir effizient zu vervielfältigen. Mit solchen Enzymen schafft es die Pflanze beispielsweise eine Vielzahl an grünen Blattduftstoffen herzustellen, die alle von Linolen und Linolsäure abgeleitet werden.

Pflanzen als Biofabriken

Weil Pflanzen begnadete Chemiker sind, werden sie mittlerweile auch als „Biofabriken“ für Impfstoffe, Antikörper, Hormone und verschieden Therapeutika genutzt. Solche hochkomplexen Biomoleküle können nicht chemisch oder in Hefe- und Bakterienzellen synthetisiert werden. Als höhere Lebewesen sind Pflanzen jedoch in der Lage, komplexe Eiweiße zu produzieren. Diese Moleküle lassen sich zwar auch in tierischen Zellen herstellen, allerdings werden diese leicht von Viren infiziert, die auch dem Menschen gefährlich werden können. Die Produktion in tierischen oder menschlichen Zellkulturen ist daher dementsprechend aufwendiger und teurer. Pflanzliche Biomasse lässt sich dagegen preisgünstig erzeugen.

Durch die Übertragung fremder Gene erhält die Pflanze den entsprechenden Bauplan zur Herstellung und zur korrekten chemischen Nachbearbeitung. Anschließend werden die Wirkstoffe mit den Blättern der Pharmapflanze geerntet und aufgereinigt. Auch Algen eignen sich für die Produktion bestimmter Wunschproteine.

Kontrollierte, saubere Bedingungen liefern auch Bioreaktoren mit Pflanzenzellen. So werden pflanzliche Zelllinien bereits dazu genutzt, antimikrobielle Peptide herzustellen. Diese sollen in der Landwirtschaft und der Medizin gegen Bakterien eingesetzt werden, gegen die Antibiotika bereits wirkungslos sind (Projekt SESAPE). Das erste zugelassene „pflanzengemachte“ Therapeutikum stammt ebenfalls aus in Bioreaktoren gezüchteten Pflanzenzellen. In diesem Fall produzieren Karottenzellen ein menschliches Enzym, das genutzt wird, um Patienten mit Gaucher-Syndrom zu therapieren.

Biowerkstoffe

© istock.com/oasistrek

Durch die stetig steigenden Rohölpreise ist auch die Kunststoffindustrie längst auf nachwachsende Rohstoffe aufmerksam geworden. Viele Verpackungen, Einweggeschirr oder Windeln bestehen bereits zu einem hohen Anteil aus Biokunststoffen. Aber auch typische Kunststoff-Artikel, wie Handys und Kunststoff-Gehäuse von Elektrogeräten können heute schon aus pflanzlichen Rohstoffen produziert werden.

Weil einige Biokunstoffe biologisch abbaubar sind, ermöglichen sie jedoch auch neue Einsatzmöglichkeiten. Für die Landwirtschaft und den Gartenbau entstehen so umweltfreundliche Blumentöpfe, Abdeckfolien und kompostierbare Beutel, die sich im Boden wieder zu Wasser, CO2 und Biomasse zersetzten. Auch für die Medizin haben Biomaterialien Vorteile, da Implantate und chirurgisches Nähmaterial direkt im Körper abgebaut werden können, ohne dass invasive Eingriffe nötig sind.

Kunstoffe aus Kartoffelstärke und Naturfasern

Ausgangsstoffe für die Produktion von Biokunststoffen sind hauptsächlich Stärke, Zucker und Cellulose aus Kartoffeln, Mais und Getreide. Auch Naturfasern aus Flachs werden zur Produktion von Biokunstoffen genutzt. In biotechnologischen und chemischen Verfahren wird aus Kartoffelstärke thermoplastische Polyester und Polyurethane. Kunststoffe auf Cellulose Basis werden üblicherweise aus Baumwolle durch Veresterung, beispielsweise mit Essigsäure, hergestellt. Im Gegensatz zu einigen auf Stärke oder Zucker-basierenden Biomaterialen sind sie in der Regel auch witterungsbeständig gegenüber Wasser und mikrobiellen Zerfall.

Meist werden jedoch keine reinen Biokunstoffe, sondern sogenannte Verbundwerkstoffe verarbeitet. So werden beispielsweise Glas- oder Carbonfasern mit Pflanzenfasern gemischt, um Kunstfasern zu verstärken. Naturfasern besitzen eine geringere Dichte als Kunstfasern. Für bestimmte Bauteile bedeutet das eine erhebliche Gewichtsersparniss. Die Dichte, Reißfestigkeit und Zusammensetzung der Naturfasern ist daher entscheidend. Die Pflanzenfasern müssen außerdem eine besonders gut haftende Oberflächenstruktur besitzen. Ziel der Pflanzenforschung ist es daher auch, Pflanzen mit optimierten Pflanzenfasern zu züchten.

Die Forschung konzentriert sich darüber hinaus darauf, Eigenschaften wie die Hitzebeständigeit, Elastizität und Widerstandsfähigkeit von Biowerkstoffen zu verbessern. Ein weiterer Schwerpunkt ist es, verbesserte biotechnologische Verfahren zu entwickeln, die im industriellen Maßstab ablaufen können. Bisher werden Biokunststoffe noch in kleinen Mengen hergestellt, was ihre Produktion verhältnismäßig kostspielig macht.

Bioenergie: Pflanzen als Energielieferanten

© tchara / Fotolia.com

Die wohl älteste Form der Bioenergieerzeugung ist das Verbrennen von Pflanzenteilen, um zu heizen. Seit dem 21. Jahrhundert sind die Möglichkeiten, Biomasse in Energie umzuwandeln vielfältig geworden. In Deutschland wird mittlerweile der größte Anteil regenerativer Energien durch Bioenergie erzeugt. Mit Holz, Stroh, Getreide, Algen oder Bioabfällen lässt sich Wärme, Strom oder Biokraftstoff erzeugen. Gegenüber fossilen Brennstoffen sind erneuerbare Energien aus Biomasse sehr viel klimafreundlicher. Die Pflanzen wachsen so schnell, dass ihre energetische Nutzung im Gegensatz zu beispielsweise Erdöl, als CO2-neutral gilt. Biomasse hat darüber hinaus einen weiteren, entscheidenden Vorteil: Sie ist speicherbar bzw. kann gelagert werden.

Energiewälder

Den größten Energieertrag liefert nach wie vor das Verbrennen von Biomasse. In Biomasseheizkraftwerken werden Hackschnitzel, Holzpellets, Stroh oder Bioabfälle, in manchen Fällen auch Olivenkerne oder Chinaschilf in Dampfkesseln verfeuert, um Wärme zu erzeugen. Um in möglichst kurzer Zeit und ressourcenschonend Holzschnitzel und – pellets zu gewinnen, werden sogenannte Kurzumtriebsplantagen (KUP) mit besonders schnell wachsende und anspruchslose Forstkulturen, wie etwa Pappeln oder Weidenbäume angepflanzt. Die Wurzel der Bäume bleibt nach der Ernte stehen und treiben im Frühjahr erneut aus. Die Plantagen können so über mehrere Jahre Erträge von 12 Tonnen Biomasse pro Hektar liefern. Bisher sind solche „Energiewälder“ in Deutschland jedoch nicht weit verbreitet und befinden sich meist noch im Versuchsanbaustadium.

Biokraftstoffe

Eine weitere Nutzungsmöglichkeit von Biomasse ist die Erzeugung von Biokraftstoffen. In Deutschland dominiert derzeit die Produktion von Biodiesel aus Rapsöl. Unter Zugabe von Methanol bilden sich aus dem Pflanzenöl in einer so genannten Umesterungsanlage Biodiesel. Ein weiterer wichtige Kraftstoff ist Bioethanol. Aus Pflanzen mit hohen Gehalten an Zucker oder Stärke, wie etwa Mais, Zuckerüben oder Weizen entsteht durch alkoholische Gärung Ethanol. Aktuell verfolgen Pflanzenzüchter daher das Ziel, Energiepflanzen mit besonders hohem Biomasseertrag zu züchten. Durch eine verzögerte Reifung wachsen die Maispflanzen mehrere Meter hoch. An der Universität Hohenheim ist es bereits gelungen, Maispflanzen mit doppelter Trockenmasse zu züchten.

Biokraftstoffe der nächsten Generation

Als Biokraftstoffe der ersten Generation werden Biodiesel und Bioethanol von den Experten jedoch auch als kritisch eingestuft, da sie aus Pflanzenölen, Zucker und Stärke hergestellt werden. Sie konkurrieren daher mit der Flächennutzung für die Nahrungs- und Futtermittelproduktion. Die Pflanzenforschung arbeitet daher auch an Lösungen, die Lignocellulose aus Pflanzenresten statt Feldfrüchten zu verwerten. Lignocellulose ist ein Hauptbestandteil pflanzlicher Zellwände, lässt sich bisher jedoch nur schlecht enzymatisch Verdauen.

Als Alternative Bioenergiequelle sind auch ölhaltige Algen im Gespräch. An vielen Küsten schwemmen sie von alleine tonnenweise an. Zusätzlich ließen sich Mikroalgen züchten, ohne dass sie um Ackerflächen konkurrieren müssten. Bereits heute sind Algen als Lieferanten von Vitaminen, Farbpigmenten, Aminosäuren und Lebensmittelzusatzstoffen geschätzt. Die kommerzielle Produktion von Algen-Treibstoffen befindet sich derzeit allerdings noch in der Entwicklung. Bislang ist die Produktion von Algen-Krafstoffen zu teuer, um fossilen Brennstoffen Konkurrenz zu machen.

Ein weiteres Verfahren, Bioreststoffe, Pflanzen oder Gülle energetisch zu nutzen, ist die Fermentation zu Biogas. Durch Vergärung bildet sich ein Gemisch, das vor allem aus Methan und Kohlendioxid besteht. Biomethan kann als gasförmige Alternative Erdgas als Kraftstoff ersetzen. Anwendung findet Biomethan für die Produktion von Elektrizität und Wärme in Blockheizkraftwerken (BHKW) oder als Treibstoff für Fahrzeuge.

Wer fördert Pflanzenforschung?

© istock.com/mtr

Pflanzenforschung wird in Deutschland durch öffentliche Einrichtungen staatlich und durch die Unternehmen der Industrie gefördert.

Zu den öffentlichen Institutionen gehören die Ministerien, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Universitäten und Forschungsorganisationen, wie die Max-Planck- und Fraunhofer-Gesellschaft und die Helmholtz- und Leibniz-Gemeinschaft.

Sowohl das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) als auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) stellen Fördermittel für Forschungsprojekte der Grundlagenforschung oder Angewandten Pflanzenforschung zur Verfügung.

Die Industrie fördert i.d.R. rein anwendungsorientiert. Die Fördermittel gehen also an Forschungsvorhaben, in denen beispielsweise neue, marktfähige Pflanzensorten entwickelt werden.