Abwehrprotein aus dem Labor zerstört Pflanzenerreger

Mit moderner Labortechnik lassen sich wirksame und spezifische Abwehrproteine gegen Krankheitskeime entwickeln, wie die, die diese Pflanze befallen haben. (Quelle: © Pompilid/wikimedia.org; CC BY-SA)

Wissenschaftler haben ein neues Abwehrprotein gegen Pflanzenbakterien kreiert. Aus einem Peptid-Antibiotikum konstruierten sie ein Eiweißmolekül, das den Erreger der Pierce`schen Krankheit erkennt und zerstört. Die Technik könnte auch der Humanmedizin nützen.

Eine Infektion mit Bakterien oder Viren löst in Pflanzen schon nach wenigen Minuten ein ganzes Arsenal an Abwehrreaktionen aus. Die Initialzündung dafür geben Substanzen des Erregers selbst, die an Rezeptoren der Pflanzenzellen binden. Ihr Andocken führt zu einer molekularen Kettenreaktion, in deren Folge die Pflanze beispielsweise in den befallenen Zellen Sauerstoffradikale bildet, Abwehrgene aktiviert und die befallenen Zellen absterben lässt. Pflanzenerreger können der Abwehr entkommen, indem sie die Erkennung durch Rezeptoren und Effektoren blockieren oder die Kommunikation der Pflanze stören. Wissenschaftler gehen jedoch davon aus, dass bakterielle Erreger nicht in der Lage sind, zwei Abwehrmechanismen gleichzeitig zu umgehen, wenn sie in einem Abwehrmolekül vereint sind.

Zerstörer-Protein aus dem Baukasten

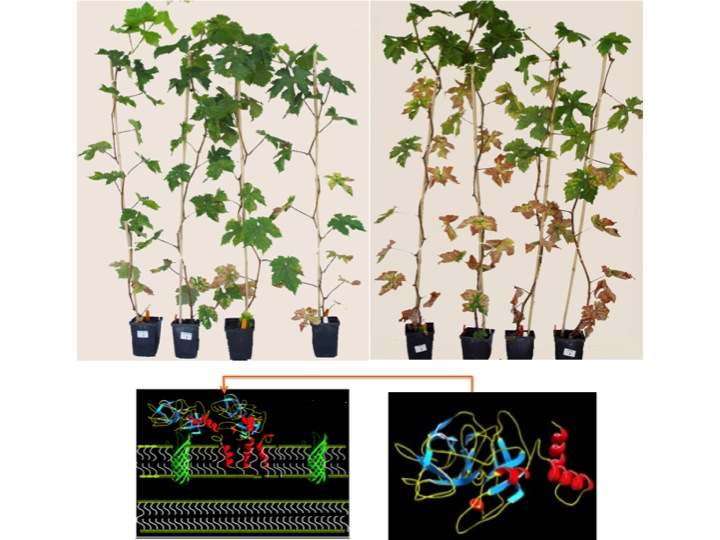

In einer aktuellen Studie kombinierte ein Wissenschaftlerteam daher gleich zwei Abwehrfunktionen in ein und demselben Protein, um eine effektive Waffe gegen den Erreger der sogenannten Pierce`schen Krankheit zu entwickeln. Die Krankheit, die hauptsächlich Citrusbäume und Weinpflanzen befällt, wird durch Xylella fastidiosa Bakterien verursacht. X. fastidiosa lebt im Xylem der Pflanzen und verstopft deren Leitgefäße. Auf diese Weise unterbrechen die Bakterien die Versorgung der Pflanzenorgane mit Nährsalzen und Wasser. Die Blätter bekommen zunächst trockene Stellen, verwelken und werden schließlich abgeworfen.

Transgene Weinpflanzen, die das neue Abwehrprotein produzieren, sind besser vor einem X. fastidiosa Befall geschützt (oben links), während an den Kontrollpflanzen die Blätter durch den bakteriellen Erreger vertrocknen (oben rechts). Das Hybrid-Protein (unten rechts) durchlöchert die gram-negative Membran der Bakterien.

Bildquelle: © Los Alamos National Laboratory

Das neue Abwehrmolekül gegen den Erreger setzten die Wissenschaftler aus drei unterschiedlichen Bausteinen zusammen. Der erste Teil dieses Hybrid-Proteins bestand aus einem menschlichen Elastase-Enzym, die ein Oberflächenprotein des Erregers, MopB, erkennt und zerstückelt. Schon im Vorfeld ließen Tests vermuten, dass die Wissenschaftler mit MopB eine echte Achillesferse des Bakteriums gefunden hatten: MopB, so zeigte die Studie, ist das häufigste Oberflächenprotein von X. fastidiosa. Zudem ist es für angreifende Enzyme besonders gut zugänglich und besitzt Sequenzen, die Elastase-Enzyme schneiden können und ist darüber hinaus wichtig für das Wachstum der Bakterien.

Bei der zweiten Domäne des Abwehrproteins handelte es sich um das Insektenpeptid Cecropin B, einem sogenanntes Peptid-Antibiotikum, dass auch in der Humanmedizin eingesetzt wird. Die kurze Aminosäurenkette ist positiv geladen und bindet und durchlöchert die äußere Membran gram-negativer Bakterien. Schließlich sorgte eine dritte Komponente, eine pflanzeneigene Signalsequenz, dafür, dass das Abwehrmolekül auch zu den Erregern in die Leitgefäße transportiert wurde.

Das Hybrid-Protein hält die Leitgefäße frei

Dass das neue Hybridprotein tatsächlich Pflanzen vor einem X. fastidiosa-Befall schützen kann, demonstrierten die Wissenschaftler an Weinpflanzen. An Pflanzen, in deren Leitgefäßen das neue Abwehrprotein floss, fanden die Forscher nach einer Infektion mit X. fastidiosa nur wenige trockene Blattstellen im Vergleich zu den Kontrollpflanzen, die nach 14 Wochen fast alle Blätter verloren hatten. Zudem waren deren Leitgefäße durchgängiger für Wasser und fast frei von Blockaden durch X. fastidiosa, wie eine Abbildung der Leitbündel mittels Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) zeigte. Das neue Molekül, so glauben die Forscher, wirkt auch gegen alle anderen bekannten Xylella-Stämme, da alle das gleiche MopB Oberflächenprotein tragen.

Antimikroben-Moleküle der nächsten Generation

Antimikrobielle Peptide wie das Cecropin B gelten derzeit als Antibiotika der nächsten Generation. Abhängig von ihrer Aminosäuresequenz können sie zahlreiche Mikrobenarten und sogar Viren zerstören. In einigen Studien wird das Peptid Cecropin B auch als möglicher Killer von Tumorzellen untersucht. Allerdings wird befürchtet, dass Bakterien auch gegen diese Substanzen bald resistent werden könnten.

In der Technik, ein unspezifisches Zerstörer-Peptid an einen spezifischen Erkennungsfaktor zu koppeln, sehen die Forscher daher einen vielversprechenden Ansatz, die antibakterielle Wirkung zu steigern und Bakterienresistenzen zu verhindern. Sie könnte demnach auch in der Humanmedizin zur Anwendung kommen. Nach Angaben der Studie haben die Wissenschaftler bereits ein weiteres Hybrid-Molekül getestet, dass das Wachstum des multiresistenten Krankenhauskeims Staphylococcus aureus vollständig verhinderte.

Quelle:

A.M. Dandekar et al. (2012): An engineered innate immune defense protects grapevines from Pierce’s disease. In: PNAS. Online Publikation, Februar 2012, DOI: 10.1073/pnas.1116027109.

Zum Weiterlesen auf Pflanzenforschung.de:

- Pflanzen-Pathogen Interaktionen

- So stoppen Bakterien die Abwehr der Sojapflanze

- Vielfalt und Kompromisse der Pflanzenabwehr

- Wie Pflanzen ihre Nachbarn warnen

- Neuer Forschungsansatz gegen Resistente Schädlinge

- Abwehr gegen Viren

- Verteidigungsetat bei Pflanzen ermittelt

- Die Abwehr, der Abwehr, der Abwehr

- Ein Gen gegen viele Krankheiten

Zum Weiterlesen: