Schon gewusst? Heutige Dürren sind unser Werk

2015-2018: Die trockenste Periode seit 400 Jahren

Baumringe ermöglichen eine präzise Datierung bis Jahrhunderte in die Vergangenheit: Die Isotopenverhältnisse von Kohlenstoff 13C zu 12C und Sauerstoff 18O zu 16O in der Zellulose des Baumstamms sind Indikatoren für Trockenheit bzw. Feuchtigkeit zur Zeit d

Ausgedörrte Böden, welkende Bäume: Die Sommertrockenheit in den Jahren 2015-2018 war ein europäischer Rekord. Zu keiner Zeit in den vergangenen vier Jahrhunderten war die Wasserbilanz negativer. Eine neuartige Messmethode anhand von Isotopenverhältnissen in Baumringen hat das eindeutig belegt – für nahezu ganz West- und Mitteleuropa. Fazit der Studie: Alles deutet auf eine menschengemachte Erderwärmung.

Die jüngsten Jahre mit Sommertrockenheit haben die Diskussionen beflügelt, ob sie in den normalen Bereich der Klimaschwankungen fallen oder eine Folge der menschengemachten Erderwärmung sind. Bislang fehlten dazu jedoch die notwendigen Daten über längere Zeiträume und von unterschiedlichen Regionen.

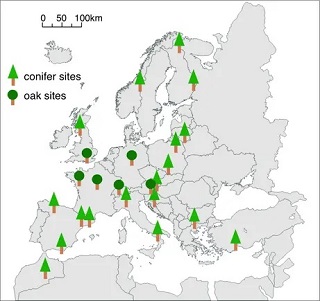

Über ganz Europa sind die Standorte verteilt, an denen Baumproben für die Isotopenanalyse genommen wurden.

Bildquelle: © G.Helle / GFZ

Isotopenverhältnisse sprechen eine eindeutige Sprache

Das konnten Forscher:innen des Helmholtz-Zentrums in Potsdam nun nachholen. Sie rekonstruierten den Verlauf der europäischen Sommer-Feuchteverhältnisse mittels Analyse der Isotopenverhältnisse von Kohlenstoff (13C zu 12C) und Sauerstoff (18O zu 16O) in Baumringen über die letzten Jahrhunderte. Die Baumproben stammten von 26 Standorten aus ganz Europa. Diese Isotopenverhältnisse sind zuverlässige Indikatoren für Trockenheit bzw. Feuchtigkeit zur Zeit des Baumwachstums – sozusagen ein klimaempfindlicher Fingerabdruck:

- Bei Trockenheit schließen sich die Spaltöffnungen. Dadurch wird auch die CO2-Diffusion in die Blätter reduziert. Unter diesen Bedingungen wird mehr 13CO2 fixiert und als Zellulose in den Jahrringen dauerhaft gespeichert.

- Der von den Pflanzen an die Atmosphäre abgegebene Wasserdampf enthält weniger 18O als das im Blatt verbleibende Wasser. Das Blattwasser (und damit auch die Zellulose in den Jahresringen) ist daher umso reicher am Isotop 18O, je höher die durch zunehmende Trockenheit beschleunigte Transpirationsrate ist.

Oder anders ausgedrückt: Umso mehr 18O und 13C die Baumringe erhalten, desto trockener waren die jeweiligen Jahre.

Dürrerekord und Klimaschwankungen

Mit einem sogenannten Zuwachsbohrer nahmen die Forscher:innen Holzproben aus lebenden Baumstämmen. Diese Methode ist minimalinvasiv und schadet nicht den Bäumen.

Bildquelle: © G.Helle / GFZ

„Unsere Studie zeigt, dass die mehrjährige Sommertrockenheit 2015-2018 im mehrhundertjährigen Kontext höchst ungewöhnlich und für große Teile Mittel- und Westeuropas in ihrer Intensität beispiellos war. Dies deutet darauf hin, dass die europäischen Sommerdürren der letzten Jahre von der anthropogenen Erwärmung beeinflusst werden“, resümiert die Erstautorin der Studie, Mandy Freund.

Die Ergebnisse zeigen auch die Klimaschwankungen in den vergangenen Jahrhunderten. Von 1600 bis etwa 1650 war ein eher feuchtes Klima in Zentral-West- und Nord-West-Europa vorherrschend. Die folgenden zwei Jahrhunderte waren dann im Mittelmeerraum sowie in Ost- und Nordeuropa eher von Trockenheit geprägt, aber nicht so stark wie in unserem Jahrhundert. Ab 1875 begann eine Phase mit milderem Sommerklima, die bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts andauerte. Ab dann wurde es zunehmend trockener – und dies fällt mit der Zeit der Industrialisierung und damit dem zunehmenden menschlichen Einfluss auf das Weltklima zusammen.

Quellen:

- Freund, M.B., et al. (2023): „European tree-ring isotopes indicate unusual recent hydroclimate.“ Commun Earth Environ 4, 26 (2023). doi: 10.1038/s43247-022-00648-7

- Europas mehrjährige Sommerdürren seit 2015: über Jahrhunderte die schwersten – aber nicht die einzigen (Pressemitteilung GFZ, 16. Februar 2023)

Zum Weiterlesen auf Pflanzenforschung.de:

- Heißer Auftakt - Warme Frühlingstage führten zur Jahrhundertdürre 2018

- Dürrestress, ade! - Forschungsprojekt TERTIUS soll Weizen gegen den Klimawandel wappnen

- Früherkennung von Dürrestress - Neuartige Satelliten-Sensoren zeigen nahezu in Echtzeit, wo das Wasser fehlt

- Biodiversität macht stark - Artenreichtum erhöht Dürreresistenz

- Trockene Zeiten, magere Erträge - Wie kann man Pflanzen an lange Dürrephasen „gewöhnen“?

Titelbild: Baumringe ermöglichen eine präzise Datierung bis Jahrhunderte in die Vergangenheit: Die Isotopenverhältnisse von Kohlenstoff 13C zu 12C und Sauerstoff 18O zu 16O in der Zellulose des Baumstamms sind Indikatoren für Trockenheit bzw. Feuchtigkeit zur Zeit des Baumwachstums. (Bildquelle: © GFZ)