Neue Vorsätze für die Klimaforschung

Wie kann sich die Klimaforschung weiterentwickeln?

Seit Jahren nehmen die Häufigkeit und Intensität von Wirbelstürmen zu. Sicher ist, dass die globale Erwärmung eine wichtige Ursache ist. (Bildquelle: © NASA / wikimedia.org/ gemeinfrei)

Bei aller Zufriedenheit über Paris und die jüngsten Erfolge im Kampf gegen den Klimawandel, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Dies gilt nicht nur in Bezug auf die vereinbarten Schritte auf der politischen Bühne, sondern für die Klimaforschung selbst. Gleich zu Beginn des Jahres legen mehrere renommierte Klimaforscher dar, wo sie den größten Handlungsbedarf sehen.

Stellen wir uns folgende Situation vor: Die Regierung eines kleinen Inselstaats in der Südsee denkt angesichts des Meeresspiegelanstiegs im Zuge des Klimawandels über den Bau von Uferdämmen nach. Die entscheidende Frage dürfte sich um die Höhe des Schutzwalls drehen. Schließlich darf er unter keinen Umständen zu niedrig sein, zugleich aber aus Kosten- und gestalterischen Gründen auch nicht höher als erforderlich. Es ist wahrscheinlich, dass sich die Verantwortlichen in so einer Situation an Klimaexperten wenden und sie bitten, in Form von Gutachten oder Studien Stellung zu nehmen, um ihnen die Entscheidung zu erleichtern.

Inselstaaten wie die Republik Fidschi sind langfristig von einem Meeresspiegelanstieg bedroht und kommen nicht umhin, sich durch bauliche Maßnahmen zu schützen.

Bildquelle: © tpsdave/ Pixabay.com/ CC0

Selbstkritik ist angebracht

Dass genau Letzteres zu erwarten ist, bezweifelt Michael Oppenheimer. Der gebürtige New Yorker gehört zu einer Gruppe von Klimaforschern, die grundlegenden Verbesserungsbedarf bei der Verständigung zwischen Politik und Wissenschaft sieht. Sie alle gehören dem nobelpreisgekrönten IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) an, oft als Weltklimarat bezeichnet, dessen Aufgabe es ist, die Entscheidungsträger dieser Welt zum Klimawandel zu beraten. Gemeinsam haben sie Anfang des Jahres im Fachmagazin „Nature Climate Change“ eine Studie zu dieser Frage veröffentlicht.

Die fünf größten Klimasorgen

Zur Vorgeschichte: Als Maßnahme zur besseren Verständigung führte das IPCC 2001 die sogenannten „Reasons for concern“ (RFC) ein. Diese sind seitdem ein fester Bestandteil der Sachstandsberichte des IPCC, in denen das Konsortium in regelmäßigen Abständen über den aktuellen Kenntnisstand der Klimaforschung informiert. Seither bilden fünf RFCs ab, welche Bereiche den Experten die größten Sorgen im Zusammenhang mit dem Klimawandel bereiten. Es handelt sich derzeit um folgende:

- RFC1: Risiken für einzigartige und bedrohte Ökosysteme

- RFC2: Auftreten extremer Wetterereignisse

- RFC3: Ungleiche Lastenverteilung der negativen Folgen des Klimawandels, insbesondere auf ärmere Länder

- RFC4: Schäden und Verluste von z. B. wirtschaftlicher Art oder in Bezug auf die Biodiversität

- RFC5: Zunahme von grundlegenden Veränderungen, wie z.B. Meeresspiegelanstieg, Eisrückgang oder Veränderungen in der Meereszirkulation

Für jeden der RFCs hält das IPCC eine aktuelle Einschätzung parat, wie sich ein Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf die Bedrohungslage auswirkt. Konkret heißt das, ab welchem Temperaturanstieg das Risiko negativer Folgen nicht mehr bei „nicht nachweisbar“ liegt, sondern als „moderat“ bzw. „hoch“ oder „sehr hoch“ einzustufen ist. Und genau hier setzen die Autoren der Studie mit ihrer Kritik an.

Wenn Vereinfachung die Sache nicht einfacher macht

Aus ihrer Sicht trägt die Zusammenführung auf eine Handvoll Indikatoren nebst visueller Aufbereitung nur bedingt zum besseren Verständnis bei. Zwar werden die wesentlichen Punkte optisch ansprechend zusammengefasst, die Hintergründe dafür jedoch verschleiert. Ein Beispiel: Die Frage, warum sich der Temperaturschwellenwert, der zwischen einem moderaten und einem hohen Risiko liegt, beim RFC1 zwischen 1,1 °C und 1,6 °C befindet, beim RFC2 hingegen zwischen 1,6 °C und 2,6 °C, wird anhand der Schaubilder nicht klar.

Dies müsse sich ändern, fordert Erstautor Brian O’Neill: „Die Studie liefert ausführliche und detaillierte Informationen, wie die Einschätzungen und Bewertungen im Zusammenhang mit den RFCs erfolgen. Sie informiert zugleich auch darüber, welche Aussagen wir als nahezu gesichert betrachten und wo wir noch Nachholbedarf bei der Verbesserung der Faktenlage sehen.“

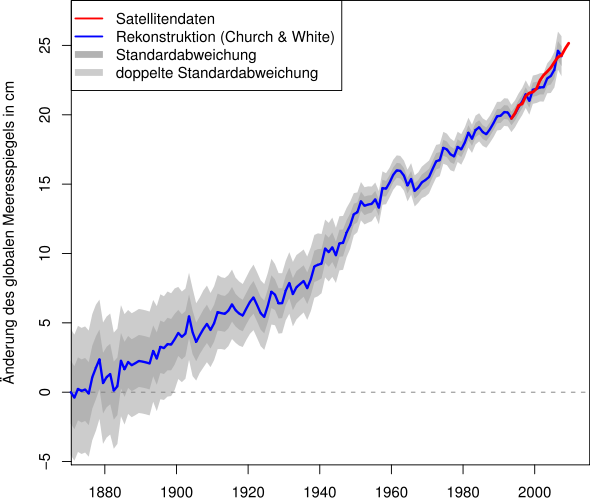

Die Grafik veranschaulicht den Anstieg des globalen Meerespiegels zwischen 1870 und 2009, gemessen in Zentimetern.

Bildquelle: © El Grafo/ wikimedia.org/ CC0

Was steckt hinter den RFCs?

So zeigt die Studie, dass für die Festlegung der RFC-Schwellenwerte stets mehrere Faktoren berücksichtigt werden, z.B. wie sich das Erscheinungsbild der Arktis, das von Gebirgs- und Tropenregionen und von Warmwasserkorallenriffen verändert hat, nachdem die Temperatur dort in der Vergangenheit gestiegen sind (RFC1). Ein anderer Fokus liegt auf der Zusammensetzung der in ausgewählten Ökosystem vorhandenen Flora und Fauna und ihrer Veränderung (RFC4). Ein weiterer auf Einbußen bei den Erträgen von Nutzpflanzen aufgrund von Hitzestress und Wassermangel (RFC3) und wieder ein anderer auf der Anzahl der Tage mit extrem hoher Hitze und extremen Niederschlägen (RFC2). Zwar bilden all diese und eine Vielzahl weiterer Faktoren seit 2001 die Grundlage für die Berechnungen für die Risikobewertung der RFCs, jedoch existierte bis dato keine kompakte und übersichtliche Quelle, die Interessierten zur Verfügung stand und alle diese Hintergrundinformationen zusammenfasste.

Mut zur Lücke

Wie O’Neill versprochen hat, wird auch auf bisherige Schwachstellen eingegangen: So werden z.B. Anpassungsreaktionen von Pflanzen und Tieren auf Klimaveränderungen bislang kaum in die Bewertung einbezogen, auch hängt die Anfälligkeit von Gesellschaften gegenüber Wetterereignissen nicht nur von meteorologischen Gesichtspunkten ab, sondern auch von dem Wohlstand der Gesellschaft. Unverblümt heißt es in der Studie, dass z.B. eine hohe Verbreitung von Klimaanlagen die negativen Folgen von Hitzeperioden für den Menschen senken kann, wie sich in Frankreich oder Bangladesch gezeigt hatte. Es sind Zusammenhänge wie diese, denen zukünftig mehr Beachtung geschenkt werden müsse, so O’Neill.

Auf der anderen Seite müsse stärker bedacht werden, dass es nicht immer ausreicht, nur auf das Thermometer zu schielen und das Zwei-Grad-Ziel vor Augen zu haben. Denn selbst wenn es gelingen sollte, die globalen Durchschnittstemperaturen auf einem gleichbleibenden Niveau zu halten, könnten die negativen Folgen für die Gesellschaft in bestimmten Fällen zunehmen. Nämlich dann, wenn in Regionen, in denen die Bevölkerung schon heute unter dem herrschenden Klima leidet, die Zahl der Menschen steigt, was für viele Regionen in Asien und Afrika gilt.

Hilft mehr Transparenz?

Insgesamt liefert die Studie von O’Neill, Oppenheimer und seinen Kollegen einen interessanten Einblick hinter die Kulissen und geht einen Schritt in die richtige Richtung, um Menschen außerhalb des eigenen Fachkreises teilhaben zu lassen. Ob die Studie letztlich aber zu einer signifikanten Erleichterung und Beschleunigung bei der politischen Entscheidungsfindung führen wird, wird sich erst noch zeigen.

Würde man Malgorzata Blicharska hierzu befragen, eine Kollegin von O’Neill und Oppenheimer, würde man höchstwahrscheinlich skeptische Blicke ernten. Nicht weil ihr nicht viel an einem besseren Austausch zwischen Klimaforschung und Politik liegt, sondern weil sie das Problem woanders verortet. Dargelegt hat sie dies gemeinsam mit einigen Kollegen in einer Studie, die gleichzeitig im selben Fachmagazin erschien.

Das Nord-Süd-Gefälle in der Klimaforschung

Für Blicharska besteht der Knackpunkt darin, dass die gegenwärtige Diskussion rund um den Klimawandel, von der Ursachenforschung bis zur Problemlösung, von der Klimaforschung dominiert wird, die in der nördlichen Hemisphäre betrieben wird. Allen voran in Europa, Nordamerika, Ostasien und als Ausnahme Australasien. (Hierbei fällt beim näheren Hinschauen auf, dass die Autoren die Grenze nicht zwischen dem geografischen Norden und Süden ziehen, sondern zwischen den wirtschaftsstarken und -schwachen Nationen.) Festmachen tun die Forscher dies anhand der Zahl der wissenschaftlichen Publikationen zu dem Thema. Ein Phänomen, das übrigens nicht nur in der Klimaforschung zu beobachten ist, sondern auch in anderen Fachbereichen.

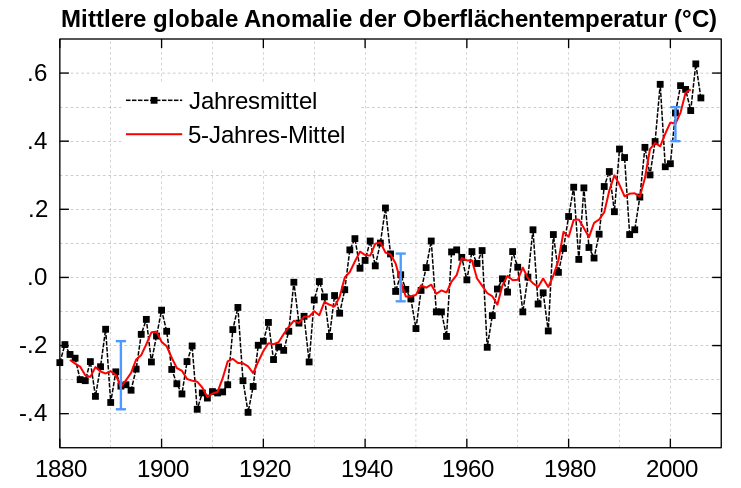

Basierend auf Messungen der Boden-Lufttemperatur durch Wetterstationen sowie der Meeresoberflächentemperatur durch Schiffe und Satelliten ist es möglich, die Entwicklung der globalen Jahresmitteltemperaturen bis 1880 zurückzuverfolgen.

Bildquelle: © J. Hansen, R. Ruedy, M. Sato, K. Lo – NASA / wikmedia.org/ gemeinfrei

Wie groß ist der Unterschied zwischen Nord und Süd?

Vergleicht man die Zahlen der wissenschaftlichen Publikationen aus dem Jahr 2011, dann können die Forscher der nördlichen Hemisphäre auf insgesamt 10.442 Veröffentlichungen zurückblicken, ihre Kollegen aus dem Süden hingegen auf 1.323. Auch was die Beschäftigungsverhältnisse betrifft, sind die Unterschiede deutlich: So waren im Zeitraum 2005-2014 auf der Nordhalbkugel in etwa 3.220 Klimaforscher in Vollzeit pro Million Einwohner beschäftigt, in der südlichen Hemisphäre hingegen nur 393.

Auch bei der finanziellen Ausstattung sind die Unterschiede groß. So flossen im selben Zeitraum im Norden rund 1,44 % des Bruttoinlandsprodukts in die Klimaforschung, im Süden hingegen nur 0,38 %. Von allen wissenschaftlich relevanten Publikationen (93.584), die 2000-2014 veröffentlicht wurden, kamen 85 % der beteiligten Autoren aus Forschungseinrichtungen in OECD-Ländern. Dass die meisten Erstautoren ebenfalls aus jenen Ländern stammten, liegt auf der Hand. (Wer sich spaßeshalber die Zeit für einen Blick auf das Autorenverzeichnis der ersten Studie nimmt, wird sehen, dass diese in Bezug auf Blicharskas Kritikpunkte keine Ausnahme bildet.)

Wie wirkt sich die Ungleichheit aus?

Im Großen und Ganzen führe das Nord-Süd-Gefälle zu einem Akzeptanzproblem, erklärt Blicharska. Spitz formuliert lautet ein häufiger Vorwurf, dass die Klimaforschung interessengeleitet und parteilich sei. Kritik entzündet sich vor allem an den „Nationally Determined Contributions (NDCs)“, den national festgelegten Beiträgen. Hierbei handelt es sich um die Ziele der Staaten zur Treibhausgas- und Emissionsminderung, die in der internationalen Klimapolitik seit 2014 eine wichtige Rolle spielen. Im Unterschied zu den in einem Beschluss einer Klimakonferenz festgelegten Klimaschutzvorgaben sieht das NDC-Konzept vor, dass die Nationen selbst über ihre Beiträge entscheiden und diese alle fünf Jahre überarbeiten.

Da der Rahmen jedoch von der Wissenschaft vorgegeben wird, sehen die südlichen Länder ihre Entscheidungsfreiheit untergraben und ihr Mitspracherecht verletzt. Dies geht so weit, dass die Forscher die Gefahr sehen, dass der Kampf gegen den Klimawandel behindert werde und punktuell sogar scheitern könnte. Worum es geht, ist also keine Abkehr vom NDC-Konzept, sondern eine Anpassung des Rahmens.

Es geht um mehr als die Zahl der Publikationen

Wie dies gelingen könnte, haben Blicharska und ihre Mitstreiter in ihrer Studie zusammengefasst. Wichtig ist ihnen, dass es am Ende nicht nur darum geht, die Zahl der Publikationen zu erhöhen. So sehen sie es als zentral an, dass der Norden dem Süden unter die Arme greift, zwischenstaatliche Organisationen, internationale Geldgeber und Regierungen in die postgraduelle Forschung in Ländern der südlichen Hemisphäre investieren. Zum Beispiel durch langfristige institutionelle Fördervorhaben, individuelle Fördermaßnahmen oder Finanzierungshilfen bei der Verbesserung der technischen Ausstattungen und Infrastrukturen.

Gleichzeitig gilt es, die individuellen Arbeitsbedingungen für Wissenschaftler attraktiver zu gestalten, um mehr Forscher dazu zu bewegen, in den Ländern der Südhalbkugel zu arbeiten und nicht in den Norden abzuwandern. Im Großen und Ganzen plädiert Blicharska dafür, auf eine stärkere Zusammenarbeit hinzuwirken.

Das Verursacherprinzip greift nicht mehr

Damit kommt ihre Studie zum richtigen Zeitpunkt. Etwas mehr als ein Jahr nach der richtungsweisenden Klimakonferenz von Paris, weist sie auf eine Schwachstelle hin. Im Prinzip lässt sich vieles von dem auch auf unseren Alltag übertragen. Denn dass die Verteilung der Lasten und Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit dem Kampf gegen den Klimawandel nicht fair verteilt sind, dürfte mittlerweile im Bewusstsein vieler Menschen angekommen sein. Im Zentrum der Kritik steht dabei, dass der Grundsatz des Verursacherprinzips längst nicht immer greift. Jene Leitlinie, die vorschreibt, dass die Kosten, egal ob sozialer, ökologischer oder finanzieller Art, von denjenigen getragen werden müssen, die sie verursacht haben.

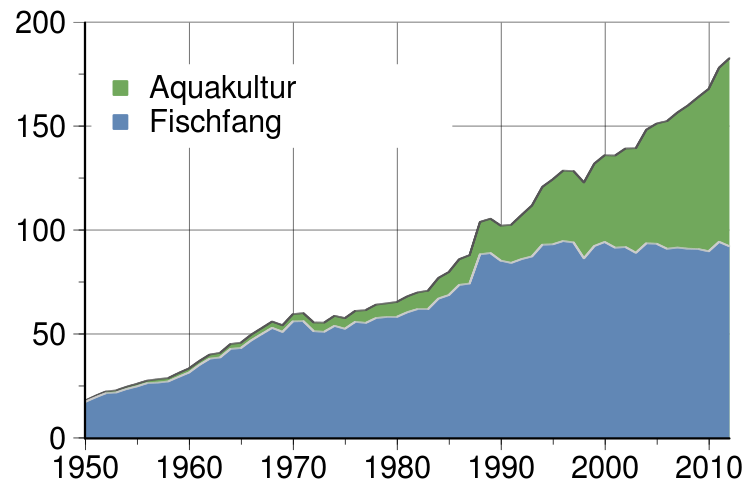

Die Grafik zeigt, wie stark die Fischfangmenge seit 1950 gestiegen ist. Deutlich wird, dass ein Großteil aus Aquakulturen stammt.

Bildquelle: © Con struct – FishStat database/ Wikimedia.org/ CC BY-SA 3.0

Bestätigt wird dies in einer aktuellen Studie, die in der ersten Ausgabe eines neuen Ablegers des Nature Fachmagazins „Nature Ecology and Evolution“ erschienen ist. Darin beschäftigen sich die beiden Autoren Daniel Moran und Keiichiro Kanemoto mit der Frage, welche ökologischen Folgen durch den Konsum der Industrienationen entstehen. Das Ergebnis ist ein Atlas, in dem nachgelesen werden kann, wie sich der Konsum von Industrienationen auf die Biodiversität am anderen Ende der Welt auswirkt. „Mit diesen Daten können wir fragen, welche Länder und welche Konsumkategorien Habitate in verschiedenen Hotspots bedrohen“, erklären die Forscher.

Die fatalen Folgen unseres Appetits auf Fisch

Nehmen wir zum Beispiel die Nachfrage nach Fisch: Hier zeigt sich, dass diese sehr zulasten der Biodiversität in den marinen Lebensräumen Südostasiens geht. Treiber sind vor allem die USA und Europa. Wer nach den Gefährdungshotspots an Land sucht, der wird in Madagaskar und Afrika fündig, außerdem in Zentralamerika, Südmexiko und in der Sahelzone. Unerwartet stößt man jedoch auch auf Regionen in Kanada und Südeuropa.

Hält man nun alle drei Studien nebeneinander, dann wird deutlich, dass bei allen Erfolgen der letzten Jahre im Kampf gegen den Klimawandel noch viel Arbeit vor uns liegt. Auch wenn diesmal die Pflanzenforschung nicht explizit im Vordergrund stand, kommt ihr bei der Bewältigung eine wichtige Rolle zu. Sei es zum Beispiel bei der Erforschung der Hintergründe der Anpassung an eine sich wandelnde Umwelt oder der Entwicklung neuer Sorten zur Sicherung der Nachfrage nach landwirtschaftlichen Rohstoffen. Und natürlich benötigen auch die Pflanzenzüchter und Landtechnikentwickler valide Modelle zu den klimatischen Veränderungen, um geeignete Sorten und Technologien mit einem entsprechenden zeitlichen Vorlauf entwickeln zu können.

Quellen:

- O’Neill, B. et al. (2017): IPCC reasons for concern regarding climate change risks. In: Nature Climate Change, Vol. 7, (4. Januar 2017), doi:10.1038/nclimate3179

- Blicharska, M. et al. (2017): Steps to overcome the North-South divide in research relevant to climate change policy and practice. In: Nature Climate Change, Vol. 7, (4. Januar 2017), doi:10.1038/nclimate3163

- Moran, D.,Kanemoto, K. (2017): Identifying species threat hotspots from global supply chains. In: Nature Ecology & Evolution, Vol. 1, (4. Januar 2017), doi:10.1038/s41559-016-0023

Titelbild:Seit Jahren nehmen die Häufigkeit und Intensität von Wirbelstürmen zu. Sicher ist, dass die globale Erwärmung eine wichtige Ursache ist. (Bildquelle: © NASA / wikimedia.org/ gemeinfrei)