Volldampf für die Resistenzzüchtung

Ein Atlas der Weizen-Resistenzgene soll’s richten

Jährlich wird ein Fünftel des Weizenertrags durch Schädlinge und Krankheitserreger vernichtet, was sich auf über 200 Millionen Tonnen im Wert von 31 Milliarden US-Dollar summiert. (Bildquelle: © Manfred Richter / Pixabay)

Wissenschaftler:innen schlagen vor, im Rahmen eines großen internationalen Forschungsprojekts einen umfassenden Atlas der Weizen-Resistenzgene zu erstellen. Mit dieser Ressource ließe sich die Entwicklung resistenter Sorten deutlich beschleunigen.

2018 gelang es dem Internationalen Weizen-Genom-Sequenzierungskonsortium, das Erbgut des Brotweizens (Triticum aestivum) zu entschlüsseln (IWGSC, 2018). Es folgten weitere Projekte, um auch die genetische Vielfalt des Weizens aufzuklären. So verkündeten Forscher jüngst einen Durchbruch bei der Erfassung des Weizen-Pangenoms (wir berichteten: „Vielfalt wird sichtbar“).

Die genetische Grundlage von Resistenzen

Dabei rücken auch immer mehr Resistenzgene – kurz: R-Gene – in den Fokus. R-Gene sind für die erhöhte Widerstandsfähigkeit einiger Sorten verantwortlich. Sie sind als Rezeptoren in der Lage, Krankheitserreger (Pathogene) und Schädlinge anhand spezifischer Moleküle zu erkennen. Es handelt sich dabei um Effektoren oder Effektorproteine, die bei einem Befall freigesetzt werden. Sind die fremden Moleküle detektiert, kann die Pflanze den Angreifer gezielt bekämpfen und sich schützen.

Weichweizen (Triticum aestivum) wird auch Brotweizen genannt, da man ihn aufgrund seiner guten Backeigenschaften unter anderem zum Brotbacken verwendet. Hartweizen (Triticum durum) eignet sich hingegen zur Herstellung von Pasta oder Couscous.

Bildquelle: © Simone / Fotolia.com

Bei Weizen kennt man bis dato über 400 verschiedene R-Gene. Doch noch immer sind passende R-Gene für eine ganze Reihe von agronomisch bedeutsamen Krankheiten unbekannt. Züchter sind aber auf dieses Wissen angewiesen, um ihre Sorten gegen Krankheiten zu wappnen – und sie müssen schnell sein, da Krankheitserreger sich ständig verändern und Abwehrstrategien von Pflanzen immer wieder umgehen.

Genomische Informationen in einem Genatlas bündeln

In den letzten Jahren haben Forscher:innen nur etwa 40 Resistenzgene in Weizen und seinen (wilden) Verwandten mithilfe fortschrittlicher Technologien im Labor isolieren können. Zudem fehlt bisher eine Gesamtübersicht zu den R-Genen. Um hier voranzukommen, schlagen Wissenschaftler:innen in einem Beitrag im Fachmagazin „Molecular Plant“ vor, einen Atlas der Weizen-Resistenzgene zu erstellen. Ein internationales Konsortium aus Forschung und Züchtung soll diese Aufgabe übernehmen und nach unbekannten R-Genen vor allem im sekundären und tertiären Genpool des Weizens fahnden.

Das soll im großen Maßstab geschehen und die Ergebnisse in einer frei zugänglichen Datenbank hochgeladen werden. Sequenz-Daten von Weizen, seinen (wilden) Verwandten, Effektoren, molekulare Marker für R-Gene zur Selektion von Pflanzen im Züchtungsprozess und vieles mehr. Für Forschung und Züchtung wäre das eine ungemein wertvolle Ressource. Gelingt es mit Hilfe des Genatlas, R-Gene in bestehende Hochleistungssorten zu integrieren, wäre der Kampf gegen Weizenpathogene wie Weizenrost, Mehltau oder Weizenbrand leichter zu gewinnen. Zudem würde der Anbau von resistenten Weizenpflanzen den Verbrauch von Pflanzenschutzmitteln deutlich senken, was wiederum der Umwelt zugutekäme.

Alles hat seinen Preis

Doch solch ein Mammutprojekt benötigt vor allem eines: Geld. Die Autor:innen schätzen, es bedürfe fünf Jahre, 75 Wissenschaftler:innen und fast 60 Millionen US-Dollar – oder knapp 3 Millionen pro Jahr für jedes G20-Mitglied. Doch es würde sich lohnen. Derzeit schätzt man, dass jedes Jahr durchschnittlich 21 Prozent des weltweiten Weizenertrags durch Schädlinge und Krankheiten vernichtet werden (Savary et al., 2019). Würde man das in Geld umrechnen, käme man auf gut 31 Milliarden US-Dollar an Verlusten!

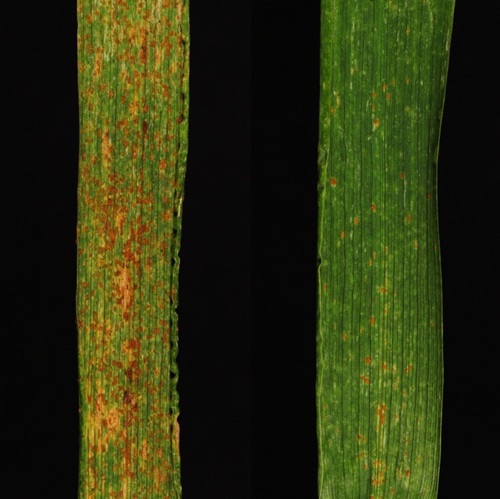

Rechts ist der Weizen, dank der übertragenen R-Gene, vor Rostpilzen fast vollständig geschützt. Links ist zum Vergelich Weizen ohne R-Gene abgebildet.

Bildquelle: © University of Minnesota

Dennoch gibt es einen Haken: Auch genetische Resistenzen sind kein Garant für einen dauerhaften Schutz. Krankheitserreger und Schädlinge können auch diese eines Tages durchbrechen und die entsprechenden R-Gene unbrauchbar machen.

Gentechnischer Ansatz

Einen alternativen Weg beschreibt daher ein internationales Forschungsteam in der aktuellen Ausgabe von „Nature Biotechnologie“. Sie wollen mit klassischen gentechnischen Methoden zum Ziel zu kommen.

In ihrer Studie wurden auf einen Schlag fünf verschiedene R-Gene mit einem Plasmidvektor in die Pflanzen eingeführt, um sie gegen Weizenrost zu schützen. Wissenschaftler sprechen dann von Gene-stacking oder „stacked genes“. Gemeint ist, wenn zwei oder mehr Transgene in einen Organismus eingebracht werden. Als Überträger diente das Agrobacterium tumefaciens.

Mit dieser Kombination sparte das Team vor allem eins: Zeit. Denn bei bisherigen Methoden muss jedes Gen einzeln eingebracht werden. Durch die gemeinsame Übertragung und Integration an einem Ort im Genom wird auch verhindert, dass die R-Gene in nachfolgenden Generationen voneinander getrennt werden. Mit Erfolg: „Feldtests haben gezeigt, dass unser Gen-Stacking-Ansatz einen vollständigen Schutz vor den Rostpathogenen bot, auf die wir abzielten“, berichtet der Studienleiter Dr. Mick Ayliffe.

Quellen:

- Hafeez, A.N. et al. (2021): Creation and judicious application of a wheat resistance gene atlas. In: Molecular Plant, (13. Mai 2021), doi: 10.1016/j.molp.2021.05.014.

- Luo, M. et al. (2021): A five-transgene cassette confers broad-spectrum resistance to a fungal rust pathogen in wheat. In: Nature Biotechnology, (Mai 2021), doi: 10.1038/s41587-020-00770-x.

Zum Weiterlesen:

- Weizengenom vollständig entschlüsselt - Wichtiger Schritt für nachhaltige Nahrungssicherheit

- Vielfalt wird sichtbar - Pangenome von Weizen und Gerste ebnen den Weg für die nächste Generation neuer Sorten

- Vom wilden Süßgras zum modernen Weizen - Eine lange Züchtungsreise, die noch lange nicht zu Ende ist

- Transkriptom-Atlas der Ährchenmeristeme - Regulationsmechanismen bei der Gerstenblüte identifiziert

- Acht auf einen Streich - Mit Gene-stacking zu violettem Reis voller Anthocyane

Titelbild: Jährlich wird ein Fünftel des Weizenertrags durch Schädlinge und Krankheitserreger vernichtet, was sich auf über 200 Millionen Tonnen im Wert von 31 Milliarden US-Dollar summiert. (Bildquelle: © Manfred Richter / Pixabay)